소장정보

| 위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |

|---|---|---|---|---|

이용 가능 (1) | ||||

| 종합자료센터 보존서고 | JG0000005408 | - | ||

이용 가능 (1)

- 등록번호

- JG0000005408

- 상태/반납예정일

- -

- 위치/청구기호(출력)

- 종합자료센터 보존서고

책 소개

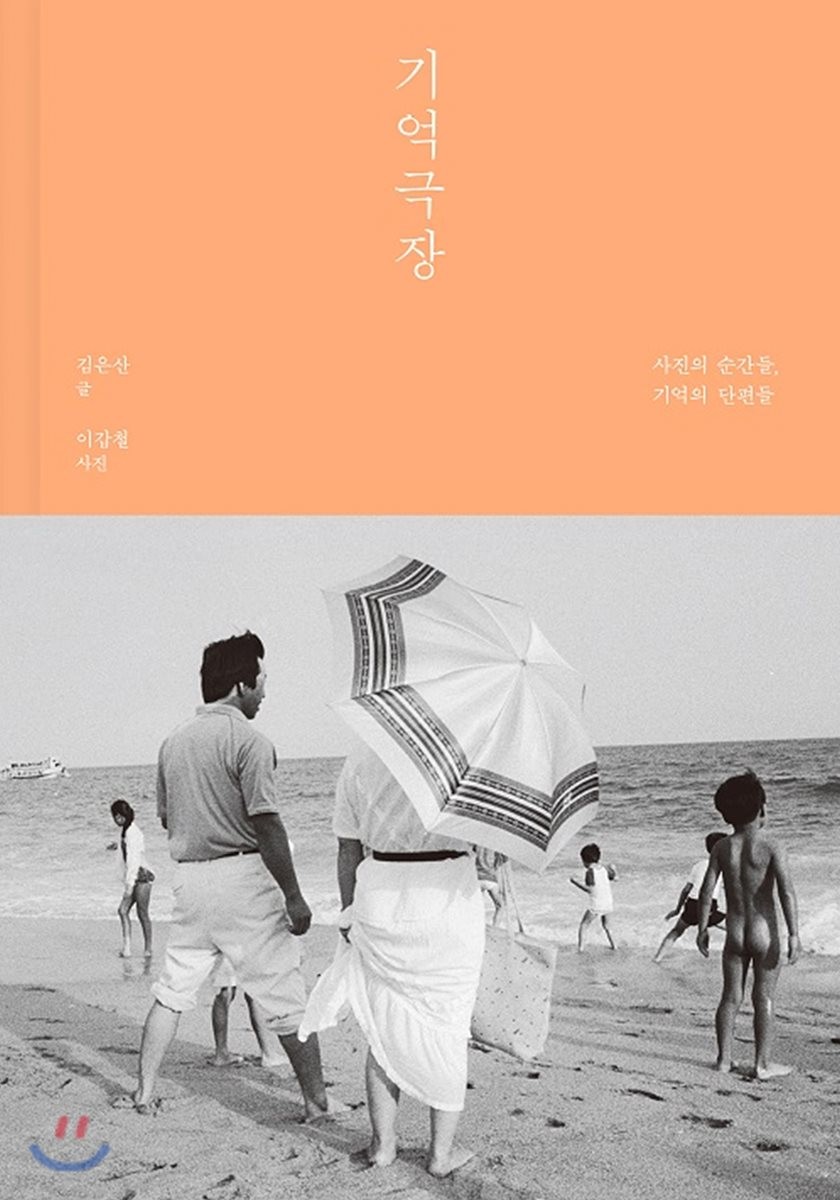

“짚줄을 그물처럼 당겨 묶은 제주 특유의 초가지붕이 바람과 맞서기 위한 안간힘이듯, 사람들의 삶 속에 바람은 끌고 당기는 힘의 역항을 이루며 제주 섬 어디에나 내재되어 있었다. 그 긴장감이 좋았다. 맞서기도 하고 따라 흐르기도 하면서 바람 속을 거닐었다.” - 이갑철

낯선 섬, 제주

너른 들판에는 사람들이 자유로이 흩어져 여유롭게 들판을 즐긴다. 관광객으로 분한 이들은 평상시의 자신을 잠시 내려놓는다. 터전을 떠나 찾아온 제주는 낯선 풍경을 선사하며 시선을 붙든다. 답답한 도시에서는 감히 상상해 볼 수 없는 훤히 뚫린 시야와 쉼 없이 일렁이는 넓은 바다, 기암절벽까지 이어져 있는 길이 배경으로 펼쳐진다. 낯선 장소에서 겪게 되는 낯선 경험은 그들이 다시 자리로 돌아간다는 것을 전제로 한다. 낯섦이 익숙함으로 대치되는 순간, 제주는 매일같이 반복되는 일상이 현존하는 장소로 변한다. 언젠가는 떠나야 하는 낯선 곳인 제주는, 그들에게는 관광지일 수밖에 없는, 아름답게 전시된 배경으로만 존재한다.

이 책의 사진들은, 우리 땅의 사람과 자연을 스트레이트 기법으로 담아내면서도 비현실적으로 표현하는 사진가 이갑철(李甲哲, 1959- )이 삼십여 년 전 바라본 바람의 풍경들이다. 그는 이곳저곳 운집해 있는 사람들에게서 낯섦을 발견한다. 제주라는 장소에 녹아들지 못한 채 주변을 배회하다 사라지는 존재인 그들 또한 낯섦의 다른 이름이었던 것이다. 그리고 관광객들로 점령된 제주는 외따로 떨어져 있는 섬이라는 지리적 조건보다 강한 기제로 작동하며 배가된 낯섦을 불러일으킨다.

바람의 풍경들

돌, 여자, 바람은 제주에 많은 세 가지로 꼽힌다. 이 중 사진가 이갑철의 마음을 강하게 잡아당긴 것은 바로 ‘바람’이었다. 제주의 돌담 사이를 오가거나 파도의 향로를 이끌며 섬 곳곳에 깃들어 있는 바람은 끌고 당기는 힘의 역항을 이루는데 이때 발생하는 긴장감을 이갑철은 특히 좋아했다. 그는 낯섦이 충돌하는 지점에서 그곳에 부는 바람을 통해 제주의 모습을 드러낸다.

아낙네들 여럿이 한켠에 제사상을 차려 놓고는 재만 남은 모닥불 주위에 둥그렇게 모여 앉아 있다.(p.19) 그녀들은 바람을 피하기 위해 돌담 아래에 자리를 잡았지만 그들이 기르는 가축들은 돌담의 경계에 구애받지 않는다. 들판에는 크고 작은 오름들을 배경으로 소가 풀을 뜯거나 말이 갈기를 휘날리며 달리고, 올래(골목길을 일컫는 제주어)에는 돼지가 새끼 돼지를 이끌고 자유롭게 활보한다.(p.29) 이는 가축을 방목해 온 제주의 전통 때문이다. 제주도민에게는 피해야 할 바람이 가축들에게는 자연환경의 한 조건이 되는 것이다.

이처럼 사람들에게 큰 영향을 미치는 바람은 삶의 방식을 바꿔 놓기도 한다. 머릿수건을 두른 여인이 짐 꾸러미를 등 뒤에 메고 간다.(p.40) 머릿수건은 추위를 막아 주고 끈으로 단단하게 묶은 짐은 바람에 날아가지 않게 하는 데 요긴하게 쓰인다. 또한 ‘새(띠)’로 지붕을 만들고, 그물처럼 줄로 얽어 붙들어 맨 제주의 지붕(p.55)과, 곡식이나 씨앗 등 중요한 물품들을 보관하는 폐쇄적 내부공간인 고팡(p.59)도 바람의 영향으로 인해 형성된 제주의 전통가옥이다.

이갑철의 특기인 빠른 스냅 샷 기법을 본능적으로 구사한 장면들인, 프레임 밖으로 머리가 잘려 나간 여인의 흩날리는 치마와 뒷모습을 한 여인의 가볍게 흔들리는 머리카락, 하늘을 나는 우산 등에서도 바람의 이미지를 포착해내고 있다.

이 책에는 1979년에서 1984년 사이에 제주도에서 찍은 흑백사진 48점이 수록돼 있다. 2015년 4월 1일부터 24일까지 대안공간 스페이스22에서 이갑철 개인전 「바람의 풍경: 제주 천구백팔십」이 열린다.

낯선 섬, 제주

너른 들판에는 사람들이 자유로이 흩어져 여유롭게 들판을 즐긴다. 관광객으로 분한 이들은 평상시의 자신을 잠시 내려놓는다. 터전을 떠나 찾아온 제주는 낯선 풍경을 선사하며 시선을 붙든다. 답답한 도시에서는 감히 상상해 볼 수 없는 훤히 뚫린 시야와 쉼 없이 일렁이는 넓은 바다, 기암절벽까지 이어져 있는 길이 배경으로 펼쳐진다. 낯선 장소에서 겪게 되는 낯선 경험은 그들이 다시 자리로 돌아간다는 것을 전제로 한다. 낯섦이 익숙함으로 대치되는 순간, 제주는 매일같이 반복되는 일상이 현존하는 장소로 변한다. 언젠가는 떠나야 하는 낯선 곳인 제주는, 그들에게는 관광지일 수밖에 없는, 아름답게 전시된 배경으로만 존재한다.

이 책의 사진들은, 우리 땅의 사람과 자연을 스트레이트 기법으로 담아내면서도 비현실적으로 표현하는 사진가 이갑철(李甲哲, 1959- )이 삼십여 년 전 바라본 바람의 풍경들이다. 그는 이곳저곳 운집해 있는 사람들에게서 낯섦을 발견한다. 제주라는 장소에 녹아들지 못한 채 주변을 배회하다 사라지는 존재인 그들 또한 낯섦의 다른 이름이었던 것이다. 그리고 관광객들로 점령된 제주는 외따로 떨어져 있는 섬이라는 지리적 조건보다 강한 기제로 작동하며 배가된 낯섦을 불러일으킨다.

바람의 풍경들

돌, 여자, 바람은 제주에 많은 세 가지로 꼽힌다. 이 중 사진가 이갑철의 마음을 강하게 잡아당긴 것은 바로 ‘바람’이었다. 제주의 돌담 사이를 오가거나 파도의 향로를 이끌며 섬 곳곳에 깃들어 있는 바람은 끌고 당기는 힘의 역항을 이루는데 이때 발생하는 긴장감을 이갑철은 특히 좋아했다. 그는 낯섦이 충돌하는 지점에서 그곳에 부는 바람을 통해 제주의 모습을 드러낸다.

아낙네들 여럿이 한켠에 제사상을 차려 놓고는 재만 남은 모닥불 주위에 둥그렇게 모여 앉아 있다.(p.19) 그녀들은 바람을 피하기 위해 돌담 아래에 자리를 잡았지만 그들이 기르는 가축들은 돌담의 경계에 구애받지 않는다. 들판에는 크고 작은 오름들을 배경으로 소가 풀을 뜯거나 말이 갈기를 휘날리며 달리고, 올래(골목길을 일컫는 제주어)에는 돼지가 새끼 돼지를 이끌고 자유롭게 활보한다.(p.29) 이는 가축을 방목해 온 제주의 전통 때문이다. 제주도민에게는 피해야 할 바람이 가축들에게는 자연환경의 한 조건이 되는 것이다.

이처럼 사람들에게 큰 영향을 미치는 바람은 삶의 방식을 바꿔 놓기도 한다. 머릿수건을 두른 여인이 짐 꾸러미를 등 뒤에 메고 간다.(p.40) 머릿수건은 추위를 막아 주고 끈으로 단단하게 묶은 짐은 바람에 날아가지 않게 하는 데 요긴하게 쓰인다. 또한 ‘새(띠)’로 지붕을 만들고, 그물처럼 줄로 얽어 붙들어 맨 제주의 지붕(p.55)과, 곡식이나 씨앗 등 중요한 물품들을 보관하는 폐쇄적 내부공간인 고팡(p.59)도 바람의 영향으로 인해 형성된 제주의 전통가옥이다.

이갑철의 특기인 빠른 스냅 샷 기법을 본능적으로 구사한 장면들인, 프레임 밖으로 머리가 잘려 나간 여인의 흩날리는 치마와 뒷모습을 한 여인의 가볍게 흔들리는 머리카락, 하늘을 나는 우산 등에서도 바람의 이미지를 포착해내고 있다.

이 책에는 1979년에서 1984년 사이에 제주도에서 찍은 흑백사진 48점이 수록돼 있다. 2015년 4월 1일부터 24일까지 대안공간 스페이스22에서 이갑철 개인전 「바람의 풍경: 제주 천구백팔십」이 열린다.

목차

바람의 풍경 / 이갑철

작품

작가 약력