일반자료제주학연구센터 제주학총서 62

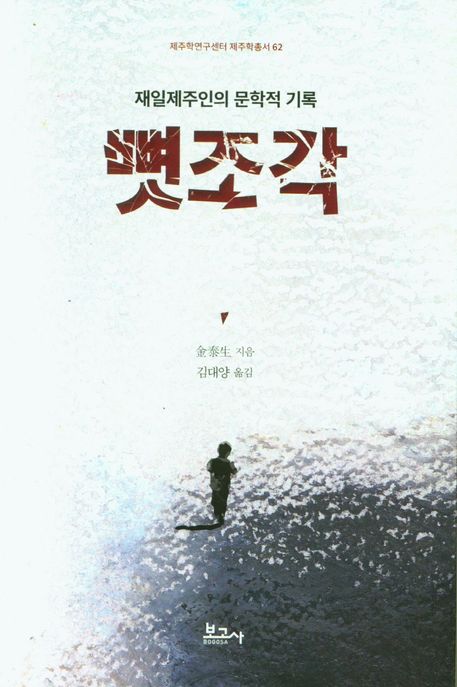

뼛조각: 재일제주인의 문학적 기록

- 저자/역자

- 金泰生 지음 / 김대양 옮김

- 펴낸곳

- 보고사

- 발행년도

- 2022

- 형태사항

- 200p.; 19cm

- 총서사항

- 제주학연구센터 제주학총서; 62

- ISBN

- 9791165873776

- 분류기호

- 한국십진분류법->833.6

소장정보

| 위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |

|---|---|---|---|---|

이용 가능 (1) | ||||

| 북카페 | JG0000007330 | 대출가능 | - | |

이용 가능 (1)

- 등록번호

- JG0000007330

- 상태/반납예정일

- 대출가능

- -

- 위치/청구기호(출력)

- 북카페

책 소개

재일제주인의 문학적 기록

뼛조각

김태생은 1930년 일본으로 건너가 그 사회 속에서 치열한 삶을 산 재일제주인이다. 그의 작품에는 ‘제주’라는 특수성과 시대성이 담겨 있으며 재일제주인의 ‘공간’은 중요한 주제가 된다. 이 책에는 재일제주인들의 삶을 들여다볼 수 있는 김태생의 작품 네 편이 실려있다.

당시 제주인들의 일본 이주에는 식민지와 냉전의 역사가 전제되어 있다. 제주인들은 낯설고 이질적인 타국에서 배제와 차별의 대상이 되었고 일본 사회와의 관계성도 확보하기 어려웠다. 경계인이었던 이들은 해방 후에도 고향에 생활기반이 없었기 때문에 일본에 그대로 정착하게 된다. 문화적으로 현지화가 되기도 하고 고향으로의 귀환도 이룰 수 없게 된 그들에게 고향은 귀환의 불가능성을 전제로 한 노스탤지어로서의 공간이 되어 버린 것이다.

또한 제주인들은 재일 사회 안에서 ‘섬’이라는 지역 정체성이 더해져 식민지적 희생자의 표상으로서 동원될 가능성이 존재했다. 제주를 소외시키고 또 다른 주변부로써 차별하는 재일 사회 속에서 내부적 타자가 되었다. 이러한 중층적 차별 속에서 재일제주인들은 재일제주인 사회를 형성한다. 작품에서 묘사된 재일제주인들의 삶의 공간은 일본인들에게 버려진 공간이자 사회로부터 고립되고 폐쇄된 공간으로 이곳의 모습은 당시 제주의 모습과도 닮아있다. 이 공간은 일본 사회 안에 존재하지만 외부로 인식되고 내지인에게는 타자성에 속하는 공간이다.

재일제주인의 현실을 형상화한 김태생의 문학을 통해 낯선 땅에서 주변인으로 살아가는 그들의 혼종적인 정체성을 확인할 수 있을 것이다. 재일제주인 개인의 역사를 통해 수많은 재일제주인의 삶을 들여다볼 수 있듯이 김태생의 작품을 통해 일본 사회와 마주하는 재일제주인의 역사를 돌아볼 수 있길 바란다.

뼛조각

김태생은 1930년 일본으로 건너가 그 사회 속에서 치열한 삶을 산 재일제주인이다. 그의 작품에는 ‘제주’라는 특수성과 시대성이 담겨 있으며 재일제주인의 ‘공간’은 중요한 주제가 된다. 이 책에는 재일제주인들의 삶을 들여다볼 수 있는 김태생의 작품 네 편이 실려있다.

당시 제주인들의 일본 이주에는 식민지와 냉전의 역사가 전제되어 있다. 제주인들은 낯설고 이질적인 타국에서 배제와 차별의 대상이 되었고 일본 사회와의 관계성도 확보하기 어려웠다. 경계인이었던 이들은 해방 후에도 고향에 생활기반이 없었기 때문에 일본에 그대로 정착하게 된다. 문화적으로 현지화가 되기도 하고 고향으로의 귀환도 이룰 수 없게 된 그들에게 고향은 귀환의 불가능성을 전제로 한 노스탤지어로서의 공간이 되어 버린 것이다.

또한 제주인들은 재일 사회 안에서 ‘섬’이라는 지역 정체성이 더해져 식민지적 희생자의 표상으로서 동원될 가능성이 존재했다. 제주를 소외시키고 또 다른 주변부로써 차별하는 재일 사회 속에서 내부적 타자가 되었다. 이러한 중층적 차별 속에서 재일제주인들은 재일제주인 사회를 형성한다. 작품에서 묘사된 재일제주인들의 삶의 공간은 일본인들에게 버려진 공간이자 사회로부터 고립되고 폐쇄된 공간으로 이곳의 모습은 당시 제주의 모습과도 닮아있다. 이 공간은 일본 사회 안에 존재하지만 외부로 인식되고 내지인에게는 타자성에 속하는 공간이다.

재일제주인의 현실을 형상화한 김태생의 문학을 통해 낯선 땅에서 주변인으로 살아가는 그들의 혼종적인 정체성을 확인할 수 있을 것이다. 재일제주인 개인의 역사를 통해 수많은 재일제주인의 삶을 들여다볼 수 있듯이 김태생의 작품을 통해 일본 사회와 마주하는 재일제주인의 역사를 돌아볼 수 있길 바란다.

목차

동화(童話)

소년(少年)

뼛조각(骨片)

어느 여인의 일생(ある女の生涯)