소장정보

| 위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |

|---|---|---|---|---|

이용 가능 (1) | ||||

| 북카페 | JG0000006762 | - | ||

- 등록번호

- JG0000006762

- 상태/반납예정일

- -

- 위치/청구기호(출력)

- 북카페

책 소개

살아 있는 내가 만들었던 살아 있는 추억의 기록”

최승자의 아이오와 일기

『어떤 나무들은』

최승자 시인의 두번째 산문집『어떤 나무들은』을 펴낸다. 1995년에 출간된 책이었으니 26년 만에 갈아입는 새 옷이다. 미국 아이오와주 아이오와시티 아이오와대학에서 주최하는 인터내셔널 라이팅 프로그램(IWP)에 참가하게 되어 첫 외국 여행을 떠난 시인이 1994년 8월 26일 일요일부터 1995년 1월 16일 월요일까지의 여정을 솔직담백하게 풀어낸 일기 형식의 산문이다.

첫 산문집 『한 게으른 시인의 이야기』가 비장미를 볼모로 삶과 죽음의 널 끝에 결국 ‘시’를 태운 이야기였다면 이 책은 특유의 솔직함과 유머러스함으로 무장한 시인의 일상, 그 소소하면서 인간적인 면모가 고스란히 드러나는 최승자라는 사람의 문학적 본령이라 하겠다.

꿈틀거리며 새로 태어나려는

인간 최승자의 ‘살이’

일찍이 시인은 “일기라는 형식으로 쓰인 이 주체할 수 없이 풀어진 글에서 독자들은 아마도 ‘밥 먹고 잤다’밖에 발견할 수 없을지도 모르겠다”라며 염려했다지만 품위와 격식과 규격을 싫어하는 시인이 하루하루 있는 그대로의 제 삶을 고스란히 옮겨 적어놓은 이 글들에서 우리가 발견하게 되는 건 아마도 진짜배기 ‘살아 있음’의 현장일 거다. 우리들 누군들 하루하루 흔들리지 않겠는가. 그 ‘와중’의 흔들림을 가감 없이 고스란히 기록한다는 일. 시인은 이렇게 썼다. “어떤 나무들은 바다의 소금기를 그리워하여 그 바다가 아무리 멀리 있어도 바다 쪽으로 구부러져 자라난다”.

그의 첫 산문 『한 게으른 시인의 이야기』를 두고 죽음을 들여다보고 죽음 속으로 들어갔다 마침내 죽음으로부터 돌아나온 ‘삶’의 자리라 할 때, 『어떤 나무들은』에서 우리가 만나는 것은 “변화해가는 나, 새로 심어진 내 새로운 의식의 씨앗들”이자 “꿈틀거리며 새로 태어나려” 애쓰는 한 인간의 기록, ‘살이’라 할 것이다. ‘인간 최승자’의 기록이 겹겹으로 쌓인 이 두툼한 페이지야말로 내 ‘살이’를 흔들림 없이 비춰줄 만한 전신거울이니까. 앞선 이의 삶으로 나를 비춰보고 돌아보게 하리라는 안도에서 한 발도 뒤로 물러서게 하지 않으니까.

“승자, 너 너무도 행복해보인다.

너 웃는구나.”

무엇보다 이 책은 재밌다. 너그럽고 소탈하면서도 정확한 유머 감각을 구사하는 시인 최승자의 인간적 면모다. 무심한 하루의 기록과 유심한 삶의 고찰 사이사이 태연하고도 신랄한 유머가 식탁 위 후추나 소금처럼 당연하게 놓여 있으니, 혹여 심심할 수 있는 타지의 이야기와 으레 낯설 수 있는 타인과의 관계 속에서 적당하게 향을 돋우고 간을 맞춘다.

삶을 채우는 것이 도저한 절망과 허무만은 아닌 까닭에, 치열하게 죽음을 생각하면 삶에도 불씨가 트고 웃음이 피는 까닭에, 우리는 27년 전 시인 최승자가 “웃음이 쿡 난다” 말했을 유머의 순간, 아이오와의 겨울을 한순간 따뜻하게 지폈을 웃음의 순간을 만나게도 된다.

내가 내 시를 읽으면서도 시가 너무 어두운 것 같아 미안한 생각이 들어서 청중에게 내 시가 좀 어둡지요라고 말했더니 여러 사람이 예스라고 했다. 그런데 맨 앞줄에 앉아 있던 한 늙은 노신사는 계속 고개를 가로저었다. 내 시가 너무 절망적이어서 안됐다는 생각이 들었기 때문인지도 모른다. 왜냐하면 낭독이 끝나고 질문받는 시간이 되었을 때 바로 그 양반이 내게 “Do you have a hope?”라고 물었기 때문이다. 내 대답인즉슨 절망이란 전도된 희망이다, 당신이 희망을 갖고 있지 않다면 당신은 절망할 수 없다였다. 그런 상투적인 말 이외에 뭐라고 대답할 수 있으랴. 그런데 이 사람은 나중에 모든 게 다 끝나서 밖으로 나갈 때에도 나를 보면서 “You must have a hope”라고 말했다. 그래서 내가 “Yes, I have a hope, I have a dream”이라고 대답해주었다. 나중에 레스토랑에서 마크와 리오넬에게 그 얘기를 해주었더니 둘이 배꼽을 잡고 웃었다. 질문과 응답 시간도 다 끝나고 사람들이 자리에서 일어났을 때 청중 중의 몇 명이 내게 와서 정말로 잘 들었노라고 말해주었다. 리딩 경험이 없었던 나로서는 뭐하러 사람들이 그렇게 즐겨 리딩을 할까 생각했는데 바로 이런 맛 때문에 하는 것인지도 모른다.

_1994년 11월 11일 금요일, 243쪽

자기에게 속아넘어가지 않기 위해서

자기 자신과 싸우는 일

가림이나 까탈보다는 받아들임과 뒤섞임의 성정이 빛을 발하는 건 아마도 문학이라는, 특히 시를 중심에 두고서 생활이 반복되고 대화가 이어지는 까닭이다. 그리하여 이 책이 최승자의 연대기에서 갖는 중요성을 다시 한번 강조하게 된다. 시인인 동시에 번역자의 삶을 꾸려온 최승자이기에, 자신의 시 번역도 스스로 행해보며 “시 창작자로서보다는 시 번역자로서의 즐거움”을 더 크게 느꼈다 한 고백을 들어보게도 되어서다.

최승자는 8권의 시집을 낸 시인이면서 20권 이상의 책을 번역한 번역자이기도 했다. 막스 피카르트의 『침묵의 세계』, 니체의 『짜라투스트라는 이렇게 말했다』, 알프레드 알라베즈의 『자살의 연구』 등 걸출한 저작들이 그의 번역을 거쳤다. 그마저도 무심히 “영어책은 좀 읽고 번역으로 밥 먹고 살았다” 말할 뿐이지만 언어를 다루고 말을 옮기는 일에 진지하지 않았던 적 없으며, 작심하여 세심하고 골몰에 유심하였음 또한 물론이었다. 1994년의 이 미국행이 생애 첫 해외여행이었던 탓에 입말과 회화에는 능숙지 못하고 그 덕에 고생도 고행도 없지 않았으나, 자신의 시를 제 손으로 번역하며 이 타국에서 말로 나누고 말로 나아갈 길이 무엇인지를 알았다. 언어의 힘이 문화 발전에 갖는 역량, 우리 문학의 세계화를 위해 언어가 견인할 일 등 말의 힘을 가늠하고 한국문학의 과제를 정확하게 진단하기도 했다.

가장 많은 시간을 잡아먹었던 것은 「내게 새를 가르쳐주시겠어요?」였다. 이건 보이한테서도 무지 공박을 당했던 구절이고, 그래서 내가 그렇게 이해가 안 갈까 하고서 쇼나에게도 물어보니까 쇼나도 좀 이상하다고 대답했다. 그때 마침 마틴이 내 영역 시들을 보고 있던 참이라 그에게 그 구절을 잘 고쳐봐라 했더니, 나중에 그가 돌려준 내 시들 중 그 구절에는 지금 그대로가 완벽하다라는 코멘트가 쓰여 있었다. 그러니까 마틴 한 사람만 그 구절을 좋다고 한 거다. 이 구절을 나는 그대로 “Would you teach me a bird?”라고 번역했는데, 캐럴라인 역시 그 구절이 몹시 걸리는 모양이었다. 그녀는 ‘about being a bird’ ‘a birdness’ 등 여러 가지 다른 단어들을 제시하면서 고치는 게 어떻겠느냐고 했다. 그런데 나는 그렇게 고치면 이 시는 죽어버린다고 주장했다. (……) 결국 나중에 캐럴라인이 묘책을 내놓았다. 그 묘책이란, “Would you teach me; a bird?”였다. 세미콜론 하나를 집어넣은 것이었는데, 캐럴라인은 자기가 고친 게 흡족스러운지 아주 좋아했다. 나는 번역자의 그런 마음을 안다. 내가 번역하는 사람이니까. 한 구절을 멋있게 번역해놓으면 얼마나 기분이 좋아지는지.

_1994년 10월 17일 월요일, 164~165쪽

그 물빛 흔들리는 강가에

다다르고 싶다

네 달이 조금 넘는 이 기록에는 첫 타지살이를 앞둔 최승자의 설렘과 불안부터 다음 생으로 나아가려는 들뜸과 각오가 고루 담겼다. 그 사이를 빼곡히 채운 것은 시이고 문학이다. 그리고 무엇보다 삶이며 사람이다. 26년 만에 새로 펴내는 책에서, 우리는 이전의 최승자와 이후의 최승자를 모두 알고서 안고서, 그의 한때를 만나게 될 것이다. 누구보다 앞서 자신의 운명을 예감하고 세계의 뿌리를 감각하는 것이 시인의 천명인 듯이, 그의 1994년과 1995년에 이미 시인의 미래가 녹아 있고 나아갈 길이 들어 있는 듯도 하다.

가야 할 길이 이미 당도한 길이어서, 시인은 어떠한 욕망 없이 욕심 없이 꿈꾸듯 흐르듯 내일로 발을 뗀다. 최승자는 “이 욕망의 거리에서, 아무 것도 쌓아둔 것이 없고, 아무 것도 기대하는 것이 없는 사람”만이 얻는 “슬픈 어깨”의 주인이면서, “그러나 어쩌면 우리가 마지막 기대야 할 어깨”(황현산)이기도 하지 않겠나. 흔들리는 오늘과 밀려오는 미래 사이에서 울적하고 외로운 감정에 빠질 때면, 그는 이런 시인의 이런 책 구절에서 힘을 얻어 저를 일으키곤 하였다. 어쩌면 그를 버티게 하고 살게 한 것이 시이며 책이었을 것이므로. 흘러가며 자신이 내어놓고 나누어줄 것 또한 시이며 글일 것이므로.

오늘은 메이플라워 맞은편 잔디밭을 가로질러 아이오와 강변으로 갔다. 잔디밭에 달맞이꽃들이 피어 있었다. 강변 벤치에 누워 오리들이 떠 있는 강물을 바라보는데 갑자기 누군가의 시 한 구절이 떠올랐다. 그건 로드 맥퀸이라는 싱어송라이터가 쓴 시집 중에 나오는 구절로 대학교 1학년 때 그의 시집을 읽다가 기억해둔 것인데, 이상하게도 몇십 년이 지나면서 그의 다른 시들은 다 잊어버렸으면서도 그 구절만큼은 잊히지 않고 내 기억의 서랍 속에 그대로 간직되어 있다. 글쎄 오늘은 좀 외로웠나, 아니면 나의 앞날이 불안해졌나. 그 구절은 이렇다. “Lonely rivers going to the sea give themselves to many brooks.” 이건 내가 슬며시 외로운 생각이 들 때마다 나 자신에게 용기를 주기 위해 다시 되살려보곤 하는 구절이다. “바다로 가는 외로운 강물은 많은 여울에게 저를 내준다.”

_1994년 9월 6일 화요일, 49쪽

그런 의미에서 이 책은 생의 ‘효모’를 닮았다 싶다. 필요할 때에 간절한 이들을 위해 저를 부풀려 비단 문학과 시의 허기뿐 아니라 삶과 사람 사이의 허기를 달래주는 책이 아닐까 하는. ‘사랑’을 정의할 때 가장 근접한 풀이의 말이 ‘호기심’ 아니겠나. 최승자라는 문인이 어떤 시인이며 어떤 사람인지 궁금한 이들이라면 무조건 이 책을 통과하십사 감히 말씀을 드려보는 바이다.

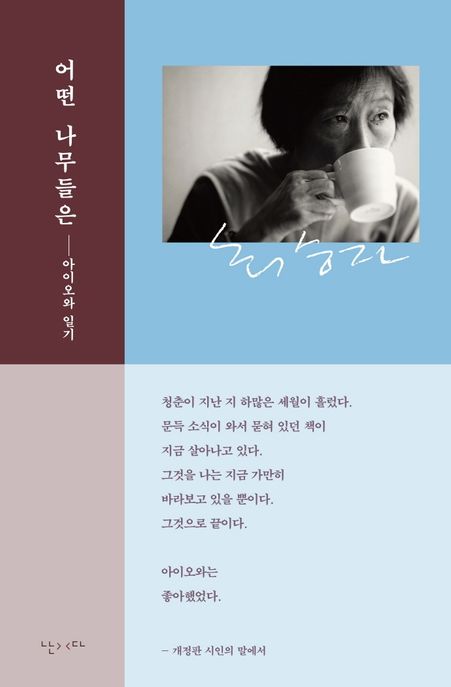

우리가 최승자를 기억하므로, 우리가 최승자를 기억하기 위하여, 그의 사진을 표지에 담았다. 스스로를 “커피 중독자”라 여겼던 최승자이니까. 바다의 소금기를 그리워하여 그 먼 쪽으로 구부러져 자란다는 나무, “나는 나무다” 말했던 최승자이니까. 엷푸르고 흐린 가운데 시리도록 투명한 아이오와의 하늘, 거기서 시인 자신의 얼굴을 보기도 했을 최승자이니까. 책을 집어든 손으로 한번쯤 살로 닿고 또 만나, 그 살가움 이 살결 같음 느껴도 보면 좋겠다. 우리가 최승자를 기억함에, 시인은 아무런 욕심 없이 욕망 없이 ‘쿡’ 웃을 것이다. 가만히 바라보며 ‘끝’, 그렇게 말할 것이다. 그럼에도 투명하게 말할 것이다. 문득 다시 살아나는 이 책의 소식을 들었다고. 그리하여 시를, 삶을, 그리고 아이오와를, 좋아했었다고.

청춘이 지난 지 하많은 세월이 흘렀다.

문득 소식이 와서 묻혀 있던 책이

지금 살아나고 있다.

그것을 나는 지금 가만히

바라보고 있을 뿐이다.

그것으로 끝이다.

아이오와는

좋아했었다.

2021년 11월 15일

최승자

목차

시인의 말 4

개정판 시인의 말 7

1994년 8월

1994년 8월 28일 일요일 15

1994년 8월 29일 월요일 22

1994년 8월 30일 화요일 26

1994년 8월 31일 수요일 30

1994년 9월

1994년 9월 1일 목요일 32

1994년 9월 2일 금요일 35

1994년 9월 3일 토요일 37

1994년 9월 4일 일요일 41

1994년 9월 5일 월요일 43

1994년 9월 6일 화요일 46

1994년 9월 7일 수요일 50

1994년 9월 9일 금요일 53

1994년 9월 10일 토요일 56

1994년 9월 11일 일요일 61

1994년 9월 12일 월요일 66

1994년 9월 13일 화요일 67

1994년 9월 14일 수요일 71

1994년 9월 15일 목요일 75

1994년 9월 16일 금요일 80

1994년 9월 17일 토요일 83

1994년 9월 18일 일요일 88

1994년 9월 20일 화요일 90

1994년 9월 21일 수요일 92

1994년 9월 22일 목요일 96

1994년 9월 23일 금요일 100

1994년 9월 24일 토요일 105

1994년 9월 25일 일요일 107

1994년 9월 27일 화요일 109

1994년 9월 28일 수요일 112

1994년 9월 29일 목요일 114

1994년 9월 30일 금요일 117

1994년 10월

1994년 10월 1일 토요일 120

1994년 10월 3일 월요일 124

1994년 10월 4일 화요일 127

1994년 10월 5일 수요일 133

1994년 10월 7일 금요일 137

1994년 10월 8일 토요일 140

1994년 10월 9일 일요일 147

1994년 10월 10일 월요일 150

1994년 10월 12일 수요일 152

1994년 10월 13일 목요일 154

1994년 10월 14일 금요일 157

1994년 10월 15일 토요일 160

1994년 10월 17일 월요일 163

1994년 10월 18일 화요일 167

1994년 10월 19일 수요일 169

1994년 10월 21일 금요일 170

1994년 10월 22일 토요일 173

1994년 10월 24일 월요일 175

1994년 10월 27일 목요일 177

1994년 10월 28일 금요일 182

1994년 10월 29일 토요일 184

1994년 10월 30일 일요일 185

1994년 11월

1994년 11월 1일 화요일 189

1994년 11월 2일 수요일 193

1994년 11월 3일 목요일 198

1994년 11월 4일 금요일 201

1994년 11월 5일 토요일 207

1994년 11월 6일 일요일 210

1994년 11월 7일 월요일 217

1994년 11월 8일 화요일 227

1994년 11월 9일 수요일 235

1994년 11월 10일 목요일 236

1994년 11월 11일 금요일 240

1994년 11월 12일 토요일 248

1994년 11월 13일 일요일 249

1994년 11월 14일 월요일 252

1994년 11월 15일 화요일 254

1994년 11월 16일 수요일 262

1994년 11월 17일 목요일 268

1994년 11월 18일 금요일 275

1994년 11월 19일 토요일 280

1994년 11월 20일 일요일 284

1994년 11월 21일 월요일 287

1994년 11월 22일 화요일 290

1994년 11월 24일 목요일 292

1994년 11월 25일 금요일 294

1994년 11월 26일 토요일 296

1994년 11월 27일 일요일 302

1994년 12월

1994년 12월 2일 금요일 307

1994년 12월 4일 일요일 310

1994년 12월 5일 월요일 315

1994년 12월 6일 화요일 320

1994년 12월 7일 수요일 323

1994년 12월 8일 목요일 328

1994년 12월 9일 금요일 332

1994년 12월 10일 토요일 336

1994년 12월 11일 일요일 344

1994년 12월 12일 월요일 349

1994년 12월 13일 화요일 352

1994년 12월 14일 수요일 355

1994년 12월 15일 목요일 361

1994년 12월 16일 금요일 368

1994년 12월 20일 화요일 372

1994년 12월 23일 금요일 379

1994년 12월 24일 토요일 382

1994년 12월 30일 금요일 383

1995년 1월

1995년 1월 5일 목요일 385

1995년 1월 6일 금요일 387

1995년 1월 8일 일요일 391

1995년 1월 9일 월요일 393

1995년 1월 10일 화요일 397

1995년 1월 11일 수요일 399

1995년 1월 14일 토요일 405

1995년 1월 16일 월요일 407