일반자료김유정문학상 수상 작품집 12

(2018 제12회) 김유정문학상 수상 작품집: 작별 외. 2018

- 저자/역자

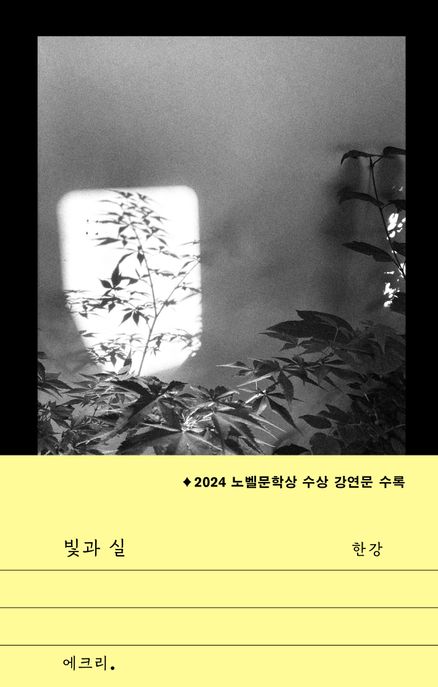

- 한강 / 강화길, 권여선, 김혜진, 이승우, 정이현, 정지돈 [같이]지음

- 펴낸곳

- 은행나무

- 발행년도

- 2018

- 형태사항

- 223p.: 22cm

- 총서사항

- 김유정문학상 수상 작품집; 12

- ISBN

- 9791188810666

- 분류기호

- 한국십진분류법->813.7

소장정보

| 위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |

|---|---|---|---|---|

이용 가능 (1) | ||||

| 북카페 | JG0000005001 | 대출가능 | - | |

이용 가능 (1)

- 등록번호

- JG0000005001

- 상태/반납예정일

- 대출가능

- -

- 위치/청구기호(출력)

- 북카페

책 소개

2018 제12회 김유정문학상 수상작 한강 〈작별〉

존재와 소멸의 슬프면서 아름다운 경계에 대해 말하다!

2018 제12회 김유정문학상 수상작품집 한강 《작별》 출간

“존재와 소멸의 슬프면서도 아름다운 경계”라는 심사위원단의 격찬을 받은 작가 한강의 〈작별〉을 표제작으로 한 2018 제12회 김유정문학상 수상작품집이 출간되었다. 한국문학사에 뚜렷한 발자취를 남긴 소설가 김유정의 문학적 업적과 정신을 기리기 위해 제정된 김유정문학상은, 지난 한 해 동안 문예지에 발표된 모든 중·단편소설 가운데 가장 뛰어난 작품을 선별하여 시상해온, 현재 한국문학의 의미 있는 흐름을 짚어보는 계기가 되어왔다. 젊은 평론가들의 예심을 통해 스무 편의 중·단편소설들이 본심에 올랐고 소설가 오정희, 전상국과 문학평론가 김동식 세 명의 본심 심사위원의 치열한 논의 끝에 2018 제12회 김유정문학상 수상작으로 한강의 소설 〈작별〉이 선정되었다.

어느 날 깨어보니 눈사람이 되어버린 그녀,

조금씩 부스러지고 조끔씩 녹아내리다

수상작 〈작별〉은 겨울의 어느 날 벤치에서 잠시 잠이 들었다가 깨어나고 보니 눈사람이 되어버린 한 여성에 관한 이야기이다. 눈으로 뭉쳐진 육신이 점점 녹아 사라지는 운명. 그런 운명 속에서 그녀의 삶에 얽힌 관계들과 작별하는 과정을 단아하고 시심 어린 문장으로 그려놓았다. 그 변신의 놀라움이 차츰 자연스러움으로 변해가고 충격이 더 이상 충격으로 와 닿지 않을 때, 우리는 과연 복잡하게 엮인 관계들과 어떤 작별을 상상해볼 수 있을까. 시간이 흐르면 물로 흘러 녹아 사라지고 말 운명. 인간과 인간 아닌 것의 경계, 삶과 죽음의 경계, 존재와 소멸의 경계 그 받아들일 수밖에 없는 존재의 쓸쓸한 운명에 관해 한강은 소설의 서사를 빌려 아름답고 슬프게 재현해놓았다.

이토록 아름답고 슬프게 사라져버린

다시 소설의 처음으로 돌아와, 그녀에게 어느 날 예측하지 못한 어떤 일이 갑자기 일어나버렸다. 다른 징조도 그 어떤 특별한 신호도 없었다. 그냥 보통의 하루, 매일 산책하는 천변의 어느 벤치에 앉아 약속을 기다리는 중이었다. 그런데 이상하게 졸음이 쏟아졌다. “겨울날 야외에서 잠이 오다니. 여기서 잠들면 안 되지, 생각하는데” 그녀는 정말로 잠들어버렸다. 깨어보니 그녀는 새로운 몸―눈사람―으로 변했다. 단단하고 고요한 눈 덩어리로 부감되는 그녀의 몸. 그 몸에서 한 군데 다른 부분이 있다면 왼쪽 가슴, 심장이 있던 자리다. 예전처럼 박동하진 않았지만 미미하게 따뜻할 뿐이다. 그녀는 변해버린 몸에서 유독 그 심장의 미온만을 자각했다.

그녀는 7살 연하의 가난한 남자와 연애를 하고 있다. 얼마 전에는 회사에서 권고사직을 당했고, 그녀는 눈사람이 될 이유 같은 건 없었다. 눈사람이 된 건 이상한 일이었다. 하긴 이상하지 않은 일이기도 했다. 이미 그녀는 세상에서 조금씩 지워지고 있었고 녹아 사라지고 있었다. 회사에서 사직을 권유받은 후 그녀는 사물처럼 사무실에 앉아 있었고 사물처럼 지하철에 실려서 집으로 돌아오곤 했다. “언제나처럼 그녀는 자신이 더 이상 자신의 몸에 속해 있지 않다고, 그 주변의 어떤 사물이라고 상상”했다. 그래서였을까. 그녀는 눈사람으로 변해버린 자신의 몸에 대해 놀라거나 슬퍼하지 않았다. 조금씩 흐릿해지는 손과 발의 경계들. 서서히 지워지는 그녀의 뺨과 눈과 콧날의 윤곽들. 그 사라짐들을 그냥, 받아들일 뿐이었다. 아니 받아들일 수밖에 없었다. 비록 눈으로 이루어져 있지만 아직 그녀는 사람이었다. 연인의 손을 맞잡을 수 있고, 입술을 포갤 수 있었다. 다만, 맞잡은 손은 더 빨리 녹아 사라졌고 그녀의 입술과 혀는 더 빠르게 녹았다.

시간이 얼마 없었다. 오늘밤을 무사히 보낼 수 있을까. 냉동창고에 들어가도 허사였다. 이미 사라지고 녹은 육신을 보존해서 무엇 할까. 갑자기 변했으니 또 갑자기 되돌아올 수 있지도 않을까. 둘러싼 모든 것과 작별할 수 있을까. 그녀는 아이와 끝말잇기를 하고, 부모님께 안부 전화를 걸고, 남동생에게 연락하고자 한다. 그런 와중에 그녀는 좀 더 녹아 사라지는 중이다. 그녀는 생각했다. 혼자서 생각을 하고 싶었다. 자신의 삶이라고 불렸던 몇 십 년의 시간에 대해. 눈과 귀와 입술이 녹으면 어떻게 될까? 심장부터 발끝까지 형상이 남김없이 사라지면? 나의 모든 것이 흥건한 물웅덩이로 남는다면? 그녀는 억울하지 않았다. 후회스러웠으나 후회는 없었다. 그냥 끝, 이라고만 생각했다. 그녀는 고요하게 마지막 순간을 기다렸다. “소멸이라는 운명을 운명에 대한 사랑(amor fati)”으로 받아들였다.

한국문학의 미래를 내다보는 소중한 시간, 6편의 수상후보작

수상작 외에도 한 시골마을의 권태로운 일상에서 벌어지는 작은 사건이 얼마나 위태롭고 큰 파장을 불러오는지를 그려내고 있는 강화길의 〈손〉, 주거공간에서 지속적으로 들려오는 출처 없는 소리와 기묘한 꿈, 기억, 과거의 추궁되어야만 하는 비밀에 대한 이야기인 권여선의 〈희박한 마음〉, 폐지 줍는 노인과 엮인 뺑소니 사건으로 인해 인간의 양면성과 본질을 표현한 김혜진의 〈동네 사람〉도 눈여겨볼 작품이다. 또한 성경 창세기의 ‘소돔과 고모라’의 에피소드를 여러 시각으로 미분해 유려하게 파헤치고 질문하는 이승우의 〈소돔의 하룻밤〉, ‘언니’라는 인물을 통해 진실과 허위, 속물적인 세계의 이면을 그린 정이현의 〈언니〉, 1970년 오사카 만국박람회를 기점으로 당시 정세와 문화, 한국과 일본의 생태를 고도로 밀집된 묘사와 블랙유머로 장식한 정지돈의

◆ 심사평

눈사람의 운명은 녹아서 사라지는 것일 수밖에 없다. 눈 사이의 공기층이 빠져나가기에 냉동창고에 들어간다고 해서 그 형체를 유지할 수는 없다. 그녀가 소멸의 운명 앞에서도 인간의 품격을 유지할 수 있었던 것은, 아마도 소멸이라는 운명을 운명에 대한 사랑(amor fati)으로 받아들였기 때문일 것이다. 다만 그녀는, 그리고 소설 <작별>은, 묻는다. 어디까지가 인간이고 어디부터 인간이 아닌가, 라고. “비록 눈으로 이루어져 있지만 아직 그녀는 사람이다. 하지만 언제까지 일까, 그녀는 다시 스스로에게 물었다.” 이 지점에 이르면 <작별>의 의미가 조금은 명료해지지 않을까. 소멸이라는 사건을 미분해서 존재와 소멸의 경계들을 보여주는 일. 소멸(사라짐)의 현상학이라고 할 수도 있을 것이다. 단순히 눈사람이 되어버린 어느 여성에 관한 황망한 이야기가 아니라, 인간과 인간 아닌 것의 경계를 한 꺼풀씩 벗겨나가며 인간과 사물(눈사람)의 경계, 삶과 죽음의 경계, 존재와 소멸의 경계를 소설의 서사적 육체를 통해서 슬프도록 아름답게 재현해놓은 작품. 이미 세계적인 명성을 얻고 있는 작가이지만, 심사위원들의 눈길이 이 작품에 오래도록 머물 수밖에 없었던 이유도, 이 부근에서 찾을 수 있지 않을까 한다. 존재와 소멸의 슬프면서도 아름다운 경계로 우리를 인도해준 작가에게 고마운 마음을 담아 축하의 말씀을 전한다.

― 오정희(소설가), 전상국(소설가), 김동식(문학평론가)

존재와 소멸의 슬프면서 아름다운 경계에 대해 말하다!

2018 제12회 김유정문학상 수상작품집 한강 《작별》 출간

“존재와 소멸의 슬프면서도 아름다운 경계”라는 심사위원단의 격찬을 받은 작가 한강의 〈작별〉을 표제작으로 한 2018 제12회 김유정문학상 수상작품집이 출간되었다. 한국문학사에 뚜렷한 발자취를 남긴 소설가 김유정의 문학적 업적과 정신을 기리기 위해 제정된 김유정문학상은, 지난 한 해 동안 문예지에 발표된 모든 중·단편소설 가운데 가장 뛰어난 작품을 선별하여 시상해온, 현재 한국문학의 의미 있는 흐름을 짚어보는 계기가 되어왔다. 젊은 평론가들의 예심을 통해 스무 편의 중·단편소설들이 본심에 올랐고 소설가 오정희, 전상국과 문학평론가 김동식 세 명의 본심 심사위원의 치열한 논의 끝에 2018 제12회 김유정문학상 수상작으로 한강의 소설 〈작별〉이 선정되었다.

어느 날 깨어보니 눈사람이 되어버린 그녀,

조금씩 부스러지고 조끔씩 녹아내리다

수상작 〈작별〉은 겨울의 어느 날 벤치에서 잠시 잠이 들었다가 깨어나고 보니 눈사람이 되어버린 한 여성에 관한 이야기이다. 눈으로 뭉쳐진 육신이 점점 녹아 사라지는 운명. 그런 운명 속에서 그녀의 삶에 얽힌 관계들과 작별하는 과정을 단아하고 시심 어린 문장으로 그려놓았다. 그 변신의 놀라움이 차츰 자연스러움으로 변해가고 충격이 더 이상 충격으로 와 닿지 않을 때, 우리는 과연 복잡하게 엮인 관계들과 어떤 작별을 상상해볼 수 있을까. 시간이 흐르면 물로 흘러 녹아 사라지고 말 운명. 인간과 인간 아닌 것의 경계, 삶과 죽음의 경계, 존재와 소멸의 경계 그 받아들일 수밖에 없는 존재의 쓸쓸한 운명에 관해 한강은 소설의 서사를 빌려 아름답고 슬프게 재현해놓았다.

이토록 아름답고 슬프게 사라져버린

다시 소설의 처음으로 돌아와, 그녀에게 어느 날 예측하지 못한 어떤 일이 갑자기 일어나버렸다. 다른 징조도 그 어떤 특별한 신호도 없었다. 그냥 보통의 하루, 매일 산책하는 천변의 어느 벤치에 앉아 약속을 기다리는 중이었다. 그런데 이상하게 졸음이 쏟아졌다. “겨울날 야외에서 잠이 오다니. 여기서 잠들면 안 되지, 생각하는데” 그녀는 정말로 잠들어버렸다. 깨어보니 그녀는 새로운 몸―눈사람―으로 변했다. 단단하고 고요한 눈 덩어리로 부감되는 그녀의 몸. 그 몸에서 한 군데 다른 부분이 있다면 왼쪽 가슴, 심장이 있던 자리다. 예전처럼 박동하진 않았지만 미미하게 따뜻할 뿐이다. 그녀는 변해버린 몸에서 유독 그 심장의 미온만을 자각했다.

그녀는 7살 연하의 가난한 남자와 연애를 하고 있다. 얼마 전에는 회사에서 권고사직을 당했고, 그녀는 눈사람이 될 이유 같은 건 없었다. 눈사람이 된 건 이상한 일이었다. 하긴 이상하지 않은 일이기도 했다. 이미 그녀는 세상에서 조금씩 지워지고 있었고 녹아 사라지고 있었다. 회사에서 사직을 권유받은 후 그녀는 사물처럼 사무실에 앉아 있었고 사물처럼 지하철에 실려서 집으로 돌아오곤 했다. “언제나처럼 그녀는 자신이 더 이상 자신의 몸에 속해 있지 않다고, 그 주변의 어떤 사물이라고 상상”했다. 그래서였을까. 그녀는 눈사람으로 변해버린 자신의 몸에 대해 놀라거나 슬퍼하지 않았다. 조금씩 흐릿해지는 손과 발의 경계들. 서서히 지워지는 그녀의 뺨과 눈과 콧날의 윤곽들. 그 사라짐들을 그냥, 받아들일 뿐이었다. 아니 받아들일 수밖에 없었다. 비록 눈으로 이루어져 있지만 아직 그녀는 사람이었다. 연인의 손을 맞잡을 수 있고, 입술을 포갤 수 있었다. 다만, 맞잡은 손은 더 빨리 녹아 사라졌고 그녀의 입술과 혀는 더 빠르게 녹았다.

시간이 얼마 없었다. 오늘밤을 무사히 보낼 수 있을까. 냉동창고에 들어가도 허사였다. 이미 사라지고 녹은 육신을 보존해서 무엇 할까. 갑자기 변했으니 또 갑자기 되돌아올 수 있지도 않을까. 둘러싼 모든 것과 작별할 수 있을까. 그녀는 아이와 끝말잇기를 하고, 부모님께 안부 전화를 걸고, 남동생에게 연락하고자 한다. 그런 와중에 그녀는 좀 더 녹아 사라지는 중이다. 그녀는 생각했다. 혼자서 생각을 하고 싶었다. 자신의 삶이라고 불렸던 몇 십 년의 시간에 대해. 눈과 귀와 입술이 녹으면 어떻게 될까? 심장부터 발끝까지 형상이 남김없이 사라지면? 나의 모든 것이 흥건한 물웅덩이로 남는다면? 그녀는 억울하지 않았다. 후회스러웠으나 후회는 없었다. 그냥 끝, 이라고만 생각했다. 그녀는 고요하게 마지막 순간을 기다렸다. “소멸이라는 운명을 운명에 대한 사랑(amor fati)”으로 받아들였다.

한국문학의 미래를 내다보는 소중한 시간, 6편의 수상후보작

수상작 외에도 한 시골마을의 권태로운 일상에서 벌어지는 작은 사건이 얼마나 위태롭고 큰 파장을 불러오는지를 그려내고 있는 강화길의 〈손〉, 주거공간에서 지속적으로 들려오는 출처 없는 소리와 기묘한 꿈, 기억, 과거의 추궁되어야만 하는 비밀에 대한 이야기인 권여선의 〈희박한 마음〉, 폐지 줍는 노인과 엮인 뺑소니 사건으로 인해 인간의 양면성과 본질을 표현한 김혜진의 〈동네 사람〉도 눈여겨볼 작품이다. 또한 성경 창세기의 ‘소돔과 고모라’의 에피소드를 여러 시각으로 미분해 유려하게 파헤치고 질문하는 이승우의 〈소돔의 하룻밤〉, ‘언니’라는 인물을 통해 진실과 허위, 속물적인 세계의 이면을 그린 정이현의 〈언니〉, 1970년 오사카 만국박람회를 기점으로 당시 정세와 문화, 한국과 일본의 생태를 고도로 밀집된 묘사와 블랙유머로 장식한 정지돈의

◆ 심사평

눈사람의 운명은 녹아서 사라지는 것일 수밖에 없다. 눈 사이의 공기층이 빠져나가기에 냉동창고에 들어간다고 해서 그 형체를 유지할 수는 없다. 그녀가 소멸의 운명 앞에서도 인간의 품격을 유지할 수 있었던 것은, 아마도 소멸이라는 운명을 운명에 대한 사랑(amor fati)으로 받아들였기 때문일 것이다. 다만 그녀는, 그리고 소설 <작별>은, 묻는다. 어디까지가 인간이고 어디부터 인간이 아닌가, 라고. “비록 눈으로 이루어져 있지만 아직 그녀는 사람이다. 하지만 언제까지 일까, 그녀는 다시 스스로에게 물었다.” 이 지점에 이르면 <작별>의 의미가 조금은 명료해지지 않을까. 소멸이라는 사건을 미분해서 존재와 소멸의 경계들을 보여주는 일. 소멸(사라짐)의 현상학이라고 할 수도 있을 것이다. 단순히 눈사람이 되어버린 어느 여성에 관한 황망한 이야기가 아니라, 인간과 인간 아닌 것의 경계를 한 꺼풀씩 벗겨나가며 인간과 사물(눈사람)의 경계, 삶과 죽음의 경계, 존재와 소멸의 경계를 소설의 서사적 육체를 통해서 슬프도록 아름답게 재현해놓은 작품. 이미 세계적인 명성을 얻고 있는 작가이지만, 심사위원들의 눈길이 이 작품에 오래도록 머물 수밖에 없었던 이유도, 이 부근에서 찾을 수 있지 않을까 한다. 존재와 소멸의 슬프면서도 아름다운 경계로 우리를 인도해준 작가에게 고마운 마음을 담아 축하의 말씀을 전한다.

― 오정희(소설가), 전상국(소설가), 김동식(문학평론가)

목차

작별/한강--손/강화길--희박한 마음/권여선--동네 사람/김혜진--소돔의 하룻밤/이승우--언니/정이현 --Light from anywhere(빛은 어디에서나 온다)/정지돈