일반자료

계엄령

- 저자/역자

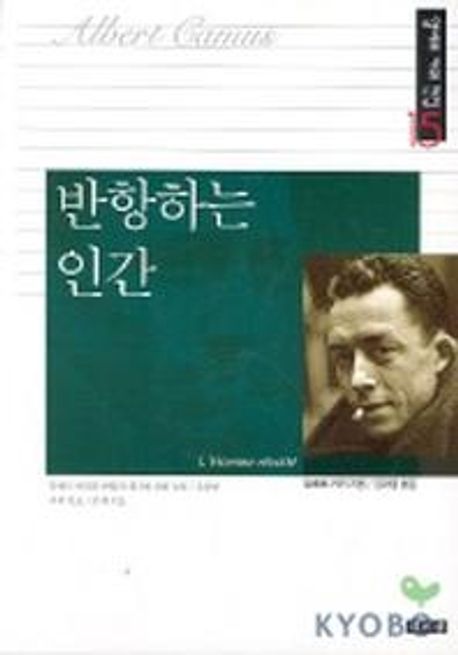

- 알베르 카뮈 지음 / 안건우 옮김

- 펴낸곳

- 녹색광선

- 발행년도

- 2025

- 형태사항

- 205 p.: 20 cm

- 원서명

- Etat de siege

- ISBN

- 9791198375346

- 분류기호

- 한국십진분류법->862

소장정보

| 위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |

|---|---|---|---|---|

이용 가능 (1) | ||||

| 북카페 | JG0000008328 | 대출가능 | - | |

이용 가능 (1)

- 등록번호

- JG0000008328

- 상태/반납예정일

- 대출가능

- -

- 위치/청구기호(출력)

- 북카페

책 소개

단 한 사람이라도 자신의 공포를 극복하고 폭력에 저항하면 그 체계는 삐걱대기 시작한다.

1947년, 소설 『페스트』는 평단과 독자 모두에게 찬사를 받으며 알베르 카뮈를 최고의 작가 반열에 올려놓는다. 『이방인』으로 이미 열광적인 반응을 이끌어내긴 했지만 상업적으로 큰 성공을 거둔 것은 『페스트』가 처음이고, 그렇기에 그의 다음 작품에 대한 기대치는 최고조에 이르렀다. 많은 이들이 기다리던 알베르 카뮈의 다음 작품은 소설이 아닌 희곡이었다.

「계엄령」이라는 제목의 이 희곡은 1948년 10월 27일 처음으로 무대에 올려진다. 스페인(에스파냐)의 작은 마을 카디스에 불길한 혜성이 나타난 후, 한 독재자가 불현듯 등장해 계엄을 선포하고 도시를 장악해 나가며 벌어지는 이야기가 이 희곡의 중심 줄기를 이룬다.

그러나, 초연 이후 평단의 반응은 호의적이지 않았다. 이에 따라 객석의 호응도 크지 않았다. 1939년부터 집필을 시작해 1947년에 상연된 또 다른 희곡 「칼리굴라」의 상업적 성공과는 대조적인 결과였다. 「계엄령」 비평에는 주로 정치적 시각이 개입되었기 때문이다. 주요한 비판은 '왜 극의 배경이 실제 민중에 대한 탄압이 이뤄지던 공산주의 국가(소련이나 동유럽 국가들)가 아니라 스페인인가?'라는 부분에 집중되었는데, 카뮈는 이에 대해 '그러한 지적은 논점을 일탈한 것이다'라는 취지의 답을 칼럼으로 작성하기도 했다.

카뮈가 이 작품을 통해 전하고 싶었던 것은 전체주의가 얼마나 폭력적이고 위험할 수 있는지에 대한 메시지였기에, '작품의 배경 도시가 어디인가?' 같은 문제는 그다지 중요하지 않았던 것으로 보인다. 카뮈는 실제로 전체주의의 위험성을 일찍부터 인지하고 있었고, 나치즘과 공산주의(특히 스탈린 치하의 소련)를 동일하게 비판해 왔다.

좋은 문학 작품이 가진 힘은 결국 시대를 뛰어넘는다. 초연 당시의 반응은 열광적이지 않았으나 폭력과 전체주의에 대한 은유를 담지하고 있기에, 「계엄령」은 최근까지도 여러 나라에서 무대에 올려지곤 한다. 정치적 억압 상황이 닥칠 때 자주 언급되는 작품이기도 하다.

카뮈 사후 반세기 이상이 흘렀으며 21세기가 도래했음에도 세계 각처에서는 여전히 권력화된 이념으로 인한 폭력이 끊이지 않고 있는 것이 우리가 처한 현실이다. 아무리 선한 의도로 출발한 이념이라 할지라도, 그것이 권력화되는 순간 필연적으로 부조리를 양산할 수밖에 없다는 카뮈의 메시지는 현재에도 유효하다.

「계엄령」에 묘사된 민중의 두려움이나 각계 지도자층의 이기적인 모습은 오늘날 우리가 실생활에서 목격하는 인간군상의 모습들과 상당 부분 닮아 있기도 하다.

인간은 역사마다 다른 얼굴을 한 이데올로기가 교묘하게 내세운 계엄령(실제 계엄령 혹은 계엄령으로 은유 되는 다양한 검열들)하에 지속적인 억압과 이에 따른 혐오의 감정을 겪어왔다. 그 혐오의 감정은 때때로 그것을 촉발한 이데올로기가 아닌 같은 민중에게 향한다. 이런 감정이 심화되면 혐오와 증오는 예상치 못한 폭력의 모습으로 나타나기도 한다. 이는 지나간 역사가 아닌 '현재 진행형'의 역사이며, 보이지 않게 우리 사회 안에 견고하게 자리 잡은 잠재된 위험이기도 하다.

"증오에 복종하지 마십시오. 그 어떤 것도 폭력에 내주지 마십시오"라고 썼던 카뮈의 말을 잊는 순간, 우리는 우리가 당연히 여기며 누려왔던 자유를 잃게 될지도 모른다.

1947년, 소설 『페스트』는 평단과 독자 모두에게 찬사를 받으며 알베르 카뮈를 최고의 작가 반열에 올려놓는다. 『이방인』으로 이미 열광적인 반응을 이끌어내긴 했지만 상업적으로 큰 성공을 거둔 것은 『페스트』가 처음이고, 그렇기에 그의 다음 작품에 대한 기대치는 최고조에 이르렀다. 많은 이들이 기다리던 알베르 카뮈의 다음 작품은 소설이 아닌 희곡이었다.

「계엄령」이라는 제목의 이 희곡은 1948년 10월 27일 처음으로 무대에 올려진다. 스페인(에스파냐)의 작은 마을 카디스에 불길한 혜성이 나타난 후, 한 독재자가 불현듯 등장해 계엄을 선포하고 도시를 장악해 나가며 벌어지는 이야기가 이 희곡의 중심 줄기를 이룬다.

그러나, 초연 이후 평단의 반응은 호의적이지 않았다. 이에 따라 객석의 호응도 크지 않았다. 1939년부터 집필을 시작해 1947년에 상연된 또 다른 희곡 「칼리굴라」의 상업적 성공과는 대조적인 결과였다. 「계엄령」 비평에는 주로 정치적 시각이 개입되었기 때문이다. 주요한 비판은 '왜 극의 배경이 실제 민중에 대한 탄압이 이뤄지던 공산주의 국가(소련이나 동유럽 국가들)가 아니라 스페인인가?'라는 부분에 집중되었는데, 카뮈는 이에 대해 '그러한 지적은 논점을 일탈한 것이다'라는 취지의 답을 칼럼으로 작성하기도 했다.

카뮈가 이 작품을 통해 전하고 싶었던 것은 전체주의가 얼마나 폭력적이고 위험할 수 있는지에 대한 메시지였기에, '작품의 배경 도시가 어디인가?' 같은 문제는 그다지 중요하지 않았던 것으로 보인다. 카뮈는 실제로 전체주의의 위험성을 일찍부터 인지하고 있었고, 나치즘과 공산주의(특히 스탈린 치하의 소련)를 동일하게 비판해 왔다.

좋은 문학 작품이 가진 힘은 결국 시대를 뛰어넘는다. 초연 당시의 반응은 열광적이지 않았으나 폭력과 전체주의에 대한 은유를 담지하고 있기에, 「계엄령」은 최근까지도 여러 나라에서 무대에 올려지곤 한다. 정치적 억압 상황이 닥칠 때 자주 언급되는 작품이기도 하다.

카뮈 사후 반세기 이상이 흘렀으며 21세기가 도래했음에도 세계 각처에서는 여전히 권력화된 이념으로 인한 폭력이 끊이지 않고 있는 것이 우리가 처한 현실이다. 아무리 선한 의도로 출발한 이념이라 할지라도, 그것이 권력화되는 순간 필연적으로 부조리를 양산할 수밖에 없다는 카뮈의 메시지는 현재에도 유효하다.

「계엄령」에 묘사된 민중의 두려움이나 각계 지도자층의 이기적인 모습은 오늘날 우리가 실생활에서 목격하는 인간군상의 모습들과 상당 부분 닮아 있기도 하다.

인간은 역사마다 다른 얼굴을 한 이데올로기가 교묘하게 내세운 계엄령(실제 계엄령 혹은 계엄령으로 은유 되는 다양한 검열들)하에 지속적인 억압과 이에 따른 혐오의 감정을 겪어왔다. 그 혐오의 감정은 때때로 그것을 촉발한 이데올로기가 아닌 같은 민중에게 향한다. 이런 감정이 심화되면 혐오와 증오는 예상치 못한 폭력의 모습으로 나타나기도 한다. 이는 지나간 역사가 아닌 '현재 진행형'의 역사이며, 보이지 않게 우리 사회 안에 견고하게 자리 잡은 잠재된 위험이기도 하다.

"증오에 복종하지 마십시오. 그 어떤 것도 폭력에 내주지 마십시오"라고 썼던 카뮈의 말을 잊는 순간, 우리는 우리가 당연히 여기며 누려왔던 자유를 잃게 될지도 모른다.

목차

책 머리에

계엄령

해설

사소한 저항 : 느슨하지만 강건하게 정의를 말하기

알베르 카뮈 연보