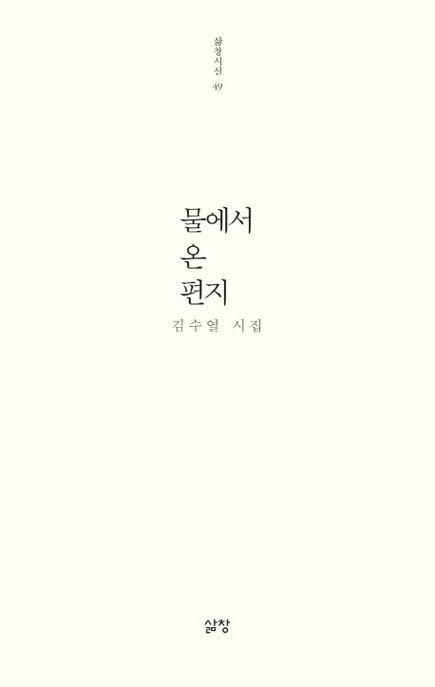

물에서 온 편지: 김수열 시집

- 저자/역자

- 김수열 지음

- 펴낸곳

- 삶창

- 발행년도

- 2017

- 형태사항

- 120p.; 20cm

- 총서사항

- 삶창시선; 49

- ISBN

- 9788966550852

- 분류기호

- 한국십진분류법->811.6

소장정보

| 위치 | 등록번호 | 청구기호 / 출력 | 상태 | 반납예정일 |

|---|---|---|---|---|

이용 가능 (1) | ||||

| 북카페 | JG0000006370 | 대출가능 | - | |

- 등록번호

- JG0000006370

- 상태/반납예정일

- 대출가능

- -

- 위치/청구기호(출력)

- 북카페

책 소개

김수열 시인은 제주어로 시를 쓰는 시인이다.

‘제주어’를 사람들은 ‘제주 사투리’라 흔히 부르지만, 그것은 서울, 경기 지방의 언어를 표준으로 설하고 나머지 지방 언어를 ‘그 밖의 언어’로 처리하는 관점일 뿐이다. 김수열 시인이 제주어로 시를 쓴다고 함은 제주어로 사고하고, 삶과 역사를 제주의 관점에서 노래한다는 뜻이다. 그래서 김수열의 시에는 제주도 지방만의 독특한 정서와 비유와 표기법이 가득하다. 제주도 지방만의 정서란 결국 배제된 소수자의 정서와도 통한다. 그래서 한 송이 꽃을 노래할 때도 시인의 시선은 중앙이나 다수자의 눈빛으로는 포착 못할 지점을 짚어낸다.

다들 어디 갔나 궁금했는데

유형의 땅 시베리아 이루크츠크

좌절한 혁명가의 뜨락에 모여 있더구나

그때 그 마음일까

붉디붉게 모여 있더구나

내일이 오는 쪽을 내다보면서

저리도 뜨겁게 모여 있더구나

-「꽃양귀비」 전문

이 시에서 등장하는 꽃양귀비의 ‘붉음’은 꽃 자체의 ‘붉음’을 넘어 “좌절한 혁명가”의 침통을 통과해 제주의 아픔에 이른다. 아직도 치유되지 않은 1948년 4월 3일의 상처가 이 시에도 오롯이 새겨 있는 것이다. 김수열은 4·3을 끊임없이 불러내는데, 그것은 김수열 시인이 나름대로 치르는 씻김굿에 다름 아니다.

당신아 당신아

곱사등에 작대기 짚고

물어물어 찾은 저승

하마 당신 알아나 볼까

몰라보면 어떵허리

돌아갈 여비도 없는데

당신아 당신아

무정한 내 사랑아

-「당신아 당신아」 부분

먼저 보낸 “사랑”을 부르는 이 시도, 물론 시의 내용에서는 언급되지 않았지만, 4·3 때 잃은 가족에 대한 애끓는 심사를 표현한 것이다. 하지만 살아남은 제주인들에게도 주어진 삶이 있기에 그들의 질기디 질긴 생명력을 김수열은 시집 여기저기에 남겨 놓았다.

저것들이 날 살리는구나

아이고 내 새끼덜, 저 큰놈 족은놈

갯것이서 ‘어멍, 어멍’ 부르는 소리 들리면

아, 살았구나

저것들이 날 살리는구나

-「울타리」 부분

이 시는 “죽은 듯 자다가 죽어져야 할” 정도로 고통스런 삶을 “새끼덜” 때문에 살아남았다는 단순한 신산고초를 말하지 않는다. 이 시에도 4·3으로 인한 삶의 고통이 배면에 깔려 있거니와 이 사실은 김수열에게 제주에서의 삶과 죽음 자체가 4·3을 기준으로 갈릴 수밖에 없다는 원초적 체험에 존재한다는 증거가 된다. 중요한 것은 4·3이 단지 삶과 죽음을 갈라놓았다는 인식에 국한되지 않는다. 4·3은 다시 삶 자체를 갈라놓았다.

저걸 잡으라

구장 어른, 어쩔 수 없어 어린 딸에게

고갯짓을 했고

검은 개 꾸역꾸역 닭 한 마리 먹어치우더니

-「죽은 병아리를 위하여」 부분

이 시는 “검은 개”가 “닭 한 마리” 잡아먹은 이야기가 아니다. “검은 개”로 상징되는 학살자들이 “실한 어미닭”을 잡아먹자 “어미 잃은 병아리 열 다섯”이 “알에서 깬 지 열흘도 되기 전/ 싸그리 죽”은 “무자년”(1948년)의 사건을 알레고리화한 것이다. 산목숨들은 「울타리」에서처럼 “어멍, 어멍”부르는 소리 때문에 죽지 못해 살아남은 경우에 해당된다. 시인이 이 작품에서 마지막을 “무자년 겨울이었다”로 한 것은 이 작품의 이야기가 ‘사실’임을 강하게 환기시키기 위한 것이다.

표제작인 「물에서 온 편지」에서는 죽은 이의 입을 빌어 조금 더 구체적인 상황이 제시된다.

조반상 받아 몇 술 뜨다 말고

그놈들 손에 끌려 잠깐 갔다 온다는 게

아, 이 세월이구나

산도 강도 여섯 구비 훌쩍 넘었구나

이 시는 밥을 먹다 말고 끌려 가 그대로 망자가 된 이의 입을 빌어 원통함을 풀어내게 했다. 여기서 시의 화자이기도 한 4·3의 희생자는 “내 몸 누일 집 한 채 없다는 게 서럽구나 안타깝구나”라고 말함으로써 4·3이 아직도 치유되지 않았음을 드러낸다. 결국 지금 할 수 있는 것은 자기 치유밖에 없음을 말하고 있다. “죽어서 내가 사는 여긴 번지가 없어도/ 살아서 네가 있는 거기 꽃소식 사람소식/ 물결 따라 바람결 따라 너울너울 보내거라, 내 아들아”.

희생자가 희생자를 치유해야 하는 일이 일견 비극적인 것처럼도 보이지만, 국가나 체제의 섣부른 치유 방식이 또 다른 상처를 남기는 일이 잦은 것을 감안할 때, 희생자의 언어가 되어주는 김수열의 시쓰기는 그 의미가 깊다. 그런데 희생자의 언어가 되어주는 일이 시종일관 비극적 파토스를 갖는 일만은 아니다.

제주어로 구현한 리듬과 생동감

예순 살짝 넘긴 며느리가 여든 훌쩍 넘긴 시어매한테 어무이, 나, 오도바이 멘허시험 볼라요 허락해주소 하니 그 시어매, 거 무신 씨나락 까먹는 소리여, 얼릉 가서 밭일이나 혀! 요번만큼은 뜻대로 허것소 그리 아소, 방바닥에 구부리고 앉아 떠듬떠듬 연필에 침 발라 공부를 허는데, 멀찌감치 앉아 시래기 손질하며 며느리 꼬라지 쏘아보던 시어매 몸뻬 차림으로 버스에 올라 읍내 나가 물어물어 안경집 찾아 만 원짜리 만지작거리다 만오천 원짜리 돋보기 사 들고 며느리 앞에 툭 던지며 허는 말, 거 눈에 뵈도 못 따는 기 멘허라는디 뵈도 않으믄서 워찌 멘헐 딴댜? 아나 멘허!

-「고부」

이 시는 둘만 남은 시어머니와 늙은 며느리가 “오도바이 멘허시험”을 가지고 벌이는 짧은 촌극이다. 제주어 표기를 가급적 따르면서 유머러스하게 시어머니와 늙은 며느리의 관계를 그리고 있다. 희생을 치유하는 일에는 꼭 씻김굿만 필요한 것은 아닐 것이다. 이렇게 일상을 살면서 간혹 상처가 조금씩 아물어질 수도.

「주전자 막걸리」에서는 시인의 나이 대는 누구나 경험했을 막걸리 심부름 때 있었던 일을 유머러스하게 그린 작품이다. 이 작품이 독특함을 갖는다면 제주어가 뿜어내는 리듬과 생생함 때문일 것이다.

무신거 험이라? 준수 아버지가 놀러 오는 날이면 문지방 베고 쪽잠 자던 아버지는 빈 주전자 건네며 막걸리 받아 오라 하셨다 잰걸음으로 올레 나와 가축병원 지나 주전자 가득 막걸리 받고 돌아오다가 가축병원 앞에서 주둥이에 입 대고 꼴짝 올레 들어 힐끗 눈치 보고 꼴짝 아버지 몰래 뒤꼍으로 돌아 물소리 안 나게 수돗물 채워 호박탕쉬에 물김치 올려 술상 내가면 아버지는 ‘허 그거, 재기도 왔져’ 하며 얼굴 가득 환해지셨다

김수열 시인은 이번 시집에서 제주어를 통해 제주의 역사와 삶, 그리고 아픔을 빼어나게 그려냈다. 이런 성취는 시인의 공명심과 목적의식적인 관념으로는 불가능하다. 김수열 시인이 자신의 소개를 “지금도 제주에 살고 있다”고 말했듯이 시인 자신의 삶과 정서가 어쩔 수 없이 제주에 깊이 뿌리박았기 때문일 것이다. 시는 사는 만큼 쓴다는 명제는 쉬 폐기할 수 있는 게 아니다!

목차

시인의 말_5

제1부

알몸의 시 • 12

그믐 • 13

예감 • 14

욕실에서 • 15

바닷가 학교 • 16

슬픈 문자 • 17

단풍 • 18

인생 • 19

성탄 전야 • 20

수국 • 21

고양이에 대한 관심 • 22

꽃양귀비 • 23

병실에서 • 24

나비 • 26

자 • 28

바닷물은 쓰다 • 29

제2부

마두금 • 32

장마 • 34

봄날 텃밭 • 36

신촌 가는 옛길 • 37

오일장 풍경 • 38

잔치커피 • 40

고부 • 42

한국의 엄마들 • 43

천원식당 할머니 • 44

102살 할매도 여자다 • 46

보말죽 • 47

선술집 그 아짐 • 48

미역눌 • 50

비양도에서 한나절 • 52

제3부

육군대학 B-9호 • 56

달고나 • 58

주전자 막걸리 • 60

원담 • 61

울타리 • 62

그 친구 • 64

독새기 • 66

이것도 글씨라고… • 67

무근성 옛집 • 68

기다린 맛 • 70

기억이 없다 • 72

통영에 앉아 • 74

묵비 • 76

성인이 • 77

중근이 • 78

비상구에 앉아 • 80

제4부

당신아 당신아 • 82

동행 • 84

경계의 사람 • 85

샤이마 • 86

너도밤나무 • 87

김남주 시인 생가에서 • 88

꿩사냥 • 89

죽은 병아리를 위하여 • 90

몰라 구장 • 92

갈치 • 94

학생이공종성추모비學生李公鍾宬追慕碑 • 95

거친오름 가는 길 • 96

물에서 온 편지 • 98

발문

변방의 시선으로 건져 올린 찬란한 일상 | 김동현 • 101